她是谁?

一位连续两次拿下国家自然科学基金的科研攀登者,

一位把“矿石变活”的“微生物魔法师”,

一位在攀西大地上把论文写进土壤里的“科研母亲”。

厚积薄发,两次“国字号”认证

2022年,她第一次带领团队以《亚铁氧化耦合钒还原的化学与微生物机制解析》获批国家自然科学基金青年基金项目;2025年9月,在以优秀成果结题后,她主持申报的《微生物驱动钒钛磁铁矿氧化还原过程及其释钒机制研究》课题在其博士阶段成果积累和团队长期的研究下成功获批面上项目。连续两年,同一个方向,不同的突破。

“是多年的坚持为我们赢得了好运。”她说。

从“铁”到“钒”:依然坚定求索

博士期间,她研究“微生物介导的铁元素循环”。来到攀枝花,她发现攀西地区钒钛磁铁矿资源丰富,且土壤中钒元素含量较高。“这种地方特色与我的研究基础高度契合,于是确定了这一方向。”她说。

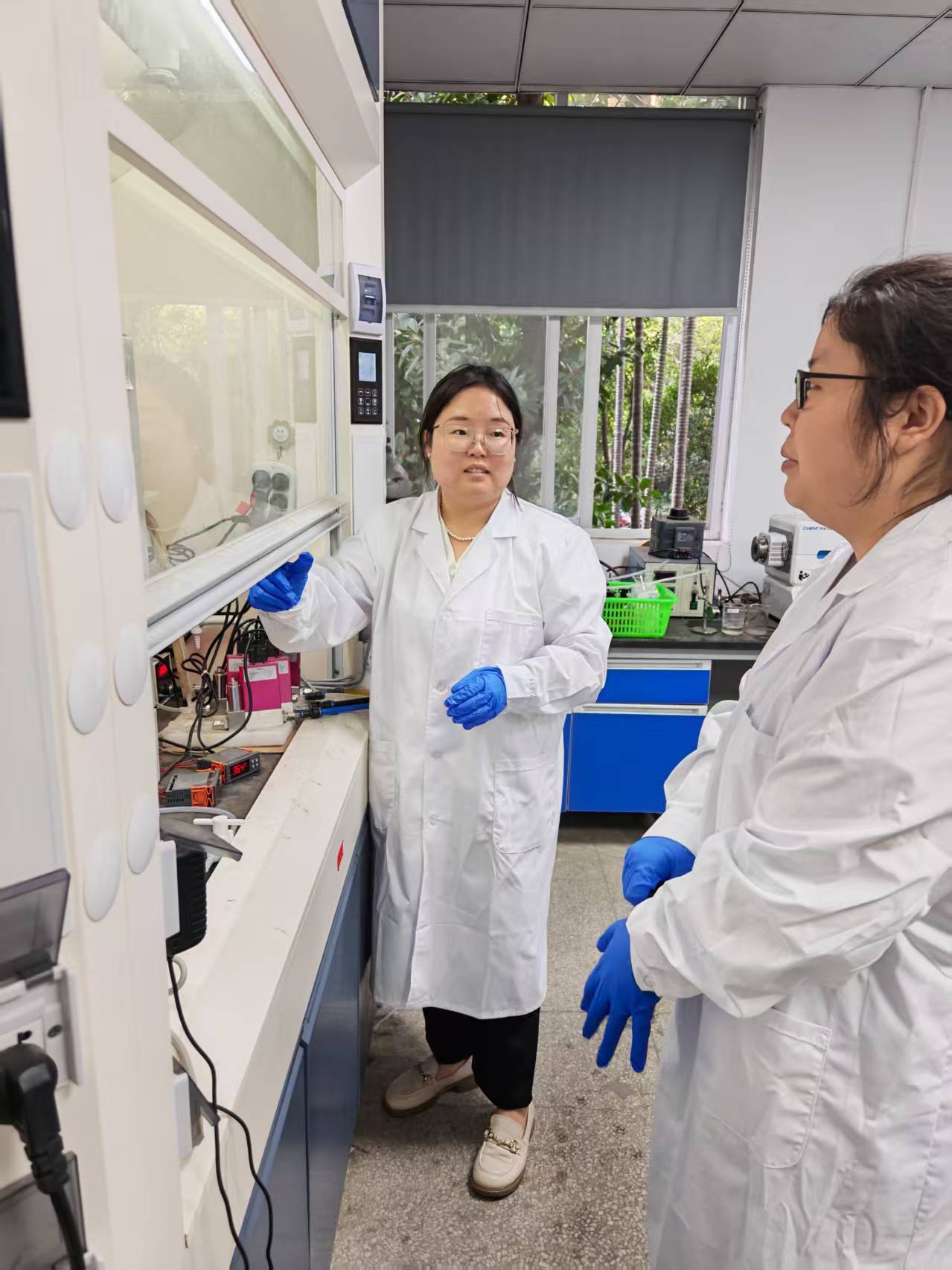

在申报国家自然科学基金项目时,陈丹丹老师凭借前期扎实的科研积累、创新的研究方法以及紧密结合地方需求的特色,从激烈竞争中脱颖而出。她提到:“项目申报不是临时起意,而是长期积累的爆发。我们团队在实验室中反复验证微生物对钒的释放机制,这种基础研究为项目提供了关键支撑。”

在项目推进的征程中,挑战如影随形。陈丹丹老师提到“同位素测试的前处理要求极为严苛,而当时学校暂未具备相关测试条件,这无疑给研究带来了巨大阻碍。对于研究项目我们不得不一次又一次再一次的重复并且我们的厌氧实验难度很大。除此之外我们还要顶着大太阳去采集土壤或者矿物样品,回来皮肤晒伤也是常有的。”但她没有丝毫退缩,而是带领团队积极寻求解决方案。

她和团队成员通过查阅大量文献、咨询行业专家,不断摸索和尝试新的方法。在这个过程中,他们不断调整实验参数,优化实验流程,尽管遭遇了无数次的失败,但始终坚持不懈。正是这种勇于探索、敢于攻坚的精神,让他们逐步克服了重重困难,确保了项目能够继续向前推进。

在实验室模拟与实际应用场景的差异方面,陈老师指出:“单一微生物体系的研究相对可控,但实际土壤中的混合微生物菌群会引入更多干扰因素。这虽然增加了研究难度,但也让我们的成果更具现实意义。”她以攀西地区钒钛磁铁矿尾矿治理为例,解释了项目成果如何为当地企业提供技术参考,尽管目前尚未实现直接经济效益,但长期来看,土壤钒污染的治理将显著改善生态环境。

亦师亦友:既是“陈老师”也是“丹丹姐”

作为研究生导师,“我的学生都叫我‘丹姐’。”她笑道:“我带的两个研究生都是女孩子,我会带她们一起出差、开会,甚至晚上躺在床上讨论研究进展。科研需要耐心,我常鼓励学生像‘哄娃睡觉’一样坚持——我的孩子现在3岁半,很多实验数据分析和论文撰写都是在哄睡孩子后加班完成的。虽然很疲惫,但是对于所热爱的事业我始终充满着热情。

她形象地比喻道:“学生科研能力的成长就像贫瘠的沙砾蜕变成亮丽的珍珠,既需要学习补充知识,也需要细致的打磨。”今年,陈丹丹老师的研究生在中国国际大学生创新大赛中斩获省级金奖并晋级国赛。陈老师认为,学生的成长离不开“活到老学到老”的态度“现在人工智能技术兴起。“我也会主动学习,并将这些工具引入科研和教学。”

当被问及对“合格科研人员”的定义时,她强调:“耐心、坐得住、心态平和是基础,而对学生既要关怀备至,也要在关键问题上严肃以待。”

山丹丹花开,一茬接一茬

谈及项目对行业的影响,陈丹丹老师希望引发更多学者关注微生物在自然元素循环中的作用并提到“微生物介导的钒钛磁铁矿氧化还原过程,或许能重新定义我们对土壤污染治理的认知。未来也会有更多敢于实践的科研人员能够将我们以及诸如此类理论研究工作者的预想实现,从而提高环境的质量。”对于个人和团队目标,她直言:“论文发表突破Nature子刊是下一座‘科研高山’,而团队五年内力争实现省级科技进步奖和省级创新团队的突破。”“希望团队能在攀枝花的减污降碳和固废资源化研究中打响名声,为‘阳光攀枝花’和‘美丽中国’建设留下印记。”

花开一茬又一茬。但她说,自己不是红花,是山丹丹的“根”,红艳艳的,不是她一个人,是整个攀枝花学院、整个西南科研的沃土。

(编辑/孟丽茹;审核/方青松)